| 書評/新聞記事 検索 図書新聞は、毎週土曜日書店発売、定期購読も承ります |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【重要なお知らせ】お問い合わせフォーム故障中につき、直接メール(koudoku@toshoshimbun.com)かお電話にてバックナンバー・定期購読の御注文をお願い致します。

評者◆渡辺利雄・諏訪部浩一

人間中心の文学史を――文学は、「理性的に割り切れない」瞬間で読者を魅了する(ノーカット版)

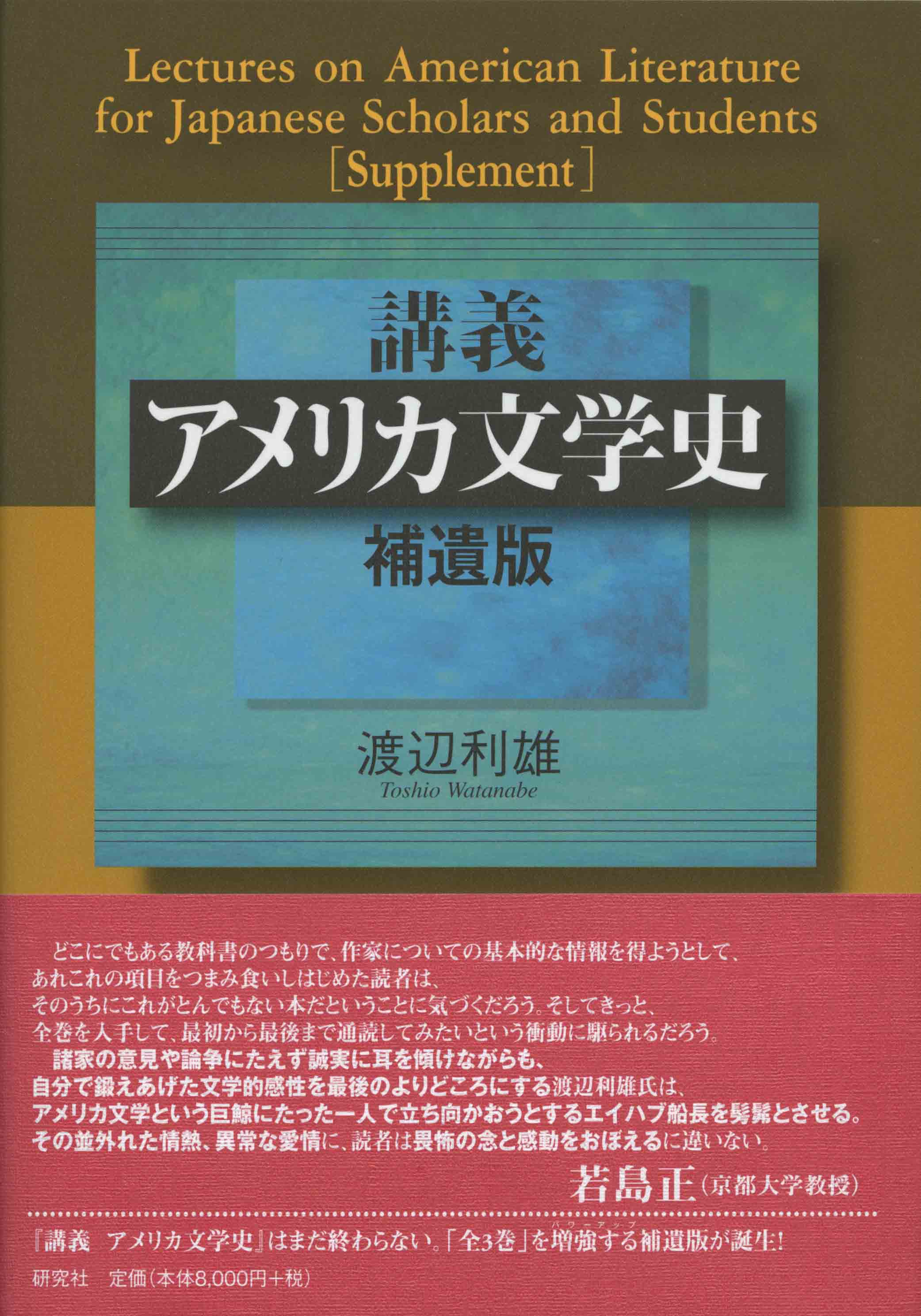

講義 アメリカ文学史 補遺版

渡辺利雄

No.2957 ・ 2010年03月13日

渡辺 利雄(わたなべ としお)

渡辺 利雄(わたなべ としお)

1935年、台湾新竹市生まれ。1954年、新潟県両津高校卒。1958年、東京大学文学部英文科卒。1961年、同大学同大学院修士課程修了。1962年から64年まで、カリフォルニア大学バークレー校などに留学。東京大学文学部教授、日本女子大学文学部教授・文学部長などを歴任。現在、東京大学名誉教授、昭和女子大特任教授。専門はアメリカ文学(特に、マーク・トウェイン、ヘンリー・ジェイムズなどのリアリズム文学)。

著書に『フランクリンとアメリカ文学』『英語を学ぶ大学生と教える教師に――これでいいのか? 英語教育と文学研究』(いずれも研究社)、編著に『20世紀英語文学辞典』『読み直すアメリカ文学』(研究社)など、訳書に『フランクリン自伝』(中公クラシックス)、マーク・トウェイン『自伝』(研究社)、『ハックルベリー・フィンの冒険』(集英社)、『不思議な少年』(講談社)、ジョン・ドス・パソス『USA』(岩波文庫、共訳)、ノーマン・マクリーン『マクリーンの川』(集英社文庫)、『マクリーンの森』(集英社)などがある。

2007年12月、自身の研究の集大成といえる『講義 アメリカ文学史[全3巻]――東京大学文学部英文科講義録』を刊行した。

諏訪部 浩一(すわべこういち)

1970年生まれ。上智大学卒業。東京大学大学院修士課程、ニューヨーク州立大学バッファロー校大学院博士課程修了(Ph.D.)。アメリカ文学専攻。現在、東京大学教養学部准教授。専門はアメリカ文学。著書に『ウィリアム・フォークナーの詩学――1930-1936』(松柏社)など。『Web英語青年』(http://www.kenkyusha.co.jp/modules/03_webeigo/)で「『マルタの鷹』講義」を連載中。

●はじめに――『補遺版』執筆の動機、きっかけ

諏訪部 このたびは、『講義 アメリカ文学史[全3巻]――東京大学文学部英文科講義録』(2007年12月刊行)につづいて、『講義2000ページにも及ぶ大文学史を書き上げられたわけですね。本日は、大変僭越ながら対談のお相手をつとめさせていただきます。「対談」といっても、ぼくは渡辺先生には直接ご指導いただいた人間ですので、先生のお話をこちらがインタビュー形式で伺うという形になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

渡辺 こちらこそよろしく。私は1935年生まれで、この10月で75歳になります。諏訪部さんは1970年生まれ、お誕生日は明日、2月14日、バレンタインデーですよね(笑)。そして、めでたく40歳になる。そうだとすると、年齢差が35歳。場合よっては、新旧世代の対決になってもおかしくないのですが、本日は対決ではなく、対話を通して、アメリカ文学研究のあり方などについて、一緒に考えてみたいと思っております。

最初に、アメリカ文学研究の歴史を少し振り返っておきましょう。わが国のアメリカ文学研究は、第二次大戦後に本格的に始まったのですね。東京大学文学部では、まず西川正身先生がアメリカ文学の専任教授として、終戦3年後の1948年に赴任され、その後を大橋健三郎先生が受け継がれました。大橋先生は、戦時中、日本海軍の予科兵学校の教授をなさっておられ、終戦後、敵国だったアメリカの文学を研究・教授なさることになる。そして、その後、私が呼ばれました。こうして、私は三代目ということになるのですが、三代目の例にもれず、頼りない教師として東大で23年勤めました。そして、この四月からは、諏訪部さんがもどってきて、アメリカ文学担当者の五代目か、六代目としてアメリカ文学を担当することになったのですね。

ところで、本国アメリカでのアメリカ文学研究はどうかというと、その始まりは意外に遅く、大学英文科で、イギリス文学から独立した分野として研究されるようになるのは、1930年代のことなのですね。1930年代といえば、アメリカは大不況の時代で、マルキシズムなど、左翼思想が支配的でした。そして、1932年、ヴィクター・フランシス・カルヴァトン(Victor Francis Calverton)が『アメリカ文学の解放』(The Liberation of American Literature)という、題名からもその内容が想像できる文学史を発表します。そして、その少し前、1927年から1930年にかけて、有名なヴァーノン・ルイス・パリントン(Vernon Louis Parrington)が『アメリカ思想の主流』(Main Currents in American Thought)という1200ページを超える大文学史を刊行し、その後のアメリカ文学研究に決定的な影響を及ぼすのですね。しかし、このパリントンの文学史は、文学は、その国の思想、社会、時代を反映してこそ、つまりアメリカのデモクラシーの精神を反映しているかぎり価値があると考えて、そうした外的な条件から遊離した作品は文学史的に価値はないという姿勢をとる。その結果は、ご存知でしょうが、この1200ページを超える膨大な文学史では、アメリカ社会とは関係がないとして、エドガー・アラン・ポーには僅か2ページ半しかスペースが割かれていません。本場アメリカでのアメリカ文学研究は、このように、文学の外堀を埋めて文学に迫る社会意識の強い、進歩的な左翼思想による文学研究として始まったのですね。そして、日本でも、西川正身先生などは、このカルヴァトン、パリントンの文学史の影響の下でアメリカ文学研究を始められた。先生は、当時、それ以外参考にするものがなかったから、とおっしゃっていました。

何だか、アメリカ文学史についての講義のようになって恐縮ですが、のちにその反動であるかのように、文学と時代的な関係ではなく、文学作品そのものを分析的に研究する「新批評」(New Criticism)と呼ばれる批評がアメリカの大学英文科を席巻します。これについては、『講義 アメリカ文学史』の第Ⅲ巻の第65章に詳しく書いてあります。そして日本では、大橋健三郎先生などは、戦後アメリカに留学されて、この新批評の影響をお受けになったと思いますが、先生はそれ以上に最初のご著書『荒野と文明』などで、より広い視野に立って、20世紀アメリカの根源的な対立を追求されています。

そして私の年齢の研究者になりますと、社会的な影響を重視する文学史がいいのか、それとも「新批評」がいいのか、その間で行ったり来たりすることになります。私もそこで右往左往してしまったわけです。そしてその後、アメリカでは、さまざまな文学理論が現われ、アメリカ文学を根本的に読み直そうという動きがつづくのですね。

諏訪部さんなどは、こうした、戦国時代のような、理論中心の文学研究を十分に理解し、使いこなせる世代ではないかと思います。それで、本日は、諏訪部さんとともに、アメリカ文学研究のこれまでの流れとともに、今後の方向性について一緒に考えてみたいと思っています。私は2007年の暮、「全3巻」の刊行時に、後藤和彦さんとこの「図書新聞」で対談をしております。今回は、できるだけそれと重複しないようにして、話しましょう。

諏訪部 ご講義どうもありがとうございました (笑) 。 この後も、どうぞよろしくお願いします。

●「補遺版」の選定の基準

諏訪部 まず、88章まであった文学史を書かれたあと、「補遺版」を執筆なさった動機をあらためてお聞かせいただければと思います。そしてそれに関連してということになると思いますが、「補遺版」で扱われた作家について、どのような基準で選定されたのでしょうか。

渡辺 そうですね。「補遺版」を書いた動機というか、理由は3つほどあります。

基本的には、この文学史は、東大英文科で講義したものを再録することから始まったわけですが、講義できなかった文学者や、講義ノートは作ったものの、実際に講義する機会がなかった文学者もずいぶんいました。それで、もし機会があれば、ぜひそうした文学者をとり上げて、「全3巻」をさらに強化したいと思っていました。どのような文学者かといいますと、例えばジョン・ウルマンや、エレン・グラスゴー、あるいはアレン・ギンズバーグなどです。彼らについては、すでに『新潮世界文学辞典』や、研究社の『20世紀英語文学辞典』などで紹介しているのですが、辞典の限られたスペースでなく、原文を引用してもっと詳しく紹介したいと思っていたのですね。

二つ目としては、「全3巻」を出した後、「アメリカ文学史の流れから考えて、この文学者は必要でないだろうか、取り入れたほうがいいのではないか」という意見を読者からいただいたことがあります。たとえば、T・S・エリオットや、ヘンリー・ミラーなどはぜひ入れるべきではないか、という意見をもらったのですね。実際、T・S・エリオットは日本では何となくイギリスの詩人と思われていますが、アメリカ文学史から除外するには問題がある。それはわかっていました。しかし、東大では、T・S・エリオットはイギリスの詩人と見なされ、学生たちは私のイギリス文学の同僚の教官から指導を受けていました。そういうこともありましたが、私は、いま言ったように、エリオットに対して、非常にアメリカ的なものを感じてもいました。そして、エリック・シグ(Eric Sigg)によると、エリオット家はホーソーンや、メルヴィル、ヘンリー・アダムズなどの家系とも繋がっている。ということで、アメリカ側から見たエリオットを紹介したかったのです。「補遺版」では、そのシグが作ったエリオットの家系図を転載してあります。それに、彼のアメリカの初代の先祖は、あの有名なセーレムの魔女狩り事件にも関係しているのですね。

ヘンリー・ミラーも、当然、とり上げるべき作家だと思っていました。彼の作品には活字にできない卑猥な「4文字語」(four-letter words)が頻出するので、大学の授業でとり上げるにはいささか抵抗がありました。しかし、「補遺版」では、このヘンリー・ミラーをとり上げました。そして、小見出しの一つに、「人前で口にするのが憚られる卑猥な『四文字語』を用いた細密な『性描写』」としてあります。検閲に引っかからなければいいですけどね(笑)。

三つ目は、これまで文学史で無視されていた、あるいは、十分に紹介されていなかった文学者ですね。たとえば、F・マリオン・クロフォード、パール・バック、ダシール・ハメットです。こうした小説家たちは、いわゆる通俗作家と判断されて、文学史で論じられることはほとんどないでしょう。けれども、クロフォードなどは、ヘンリー・ジェイムズとの関係でぜひ読んでもらいたいと思ったのです。諏訪部さんも研究されているダシール・ハメットの『マルタの鷹』には、通俗小説を超えた普遍性を感じます。また、パール・バックはノーベル賞を受賞していますし、かなり広く読まれていますが、文学史で十分なスペースを割いて論じられることはほとんどない。パール・バックについては、『大地』などだけでなく、アメリカの文学者としてとり上げています。

また、現代の文学史で無視されている文学者はもう価値のない過去の文学者なのでしょうか。たとえば、アプトン・シンクレア。彼は、『ジャングル』によって、アメリカの食肉産業の問題を暴露し、抗議した小説家として記憶されていますが、ただそれだけの小説家なのでしょうか。そういったことを考えていたところ、2007年だったと思いますが、石油業界のスキャンダルを扱った彼の『石油!』(Oil!)が、ポール・トマス・アンダソン監督によって、There Will Be Bloodとして映画化され、時代を超えたものがあることが証明されました。さらにまた、「補遺版」のシンクレアの章に書き添えましたが、日本の筒井康隆は、彼のThey Call Me Carpenterの谷譲次訳『人われを大工と呼ぶ』を『朝日新聞』紙上で非常に高く評価しています。読みましたか。このように、過去の作家も、きっかけがあると、現代に甦るのですね。

こうして、結局、この『補遺版』では、23人を紹介しました。

そして、この三つに加えて、実はもう一つ理由があります。『講義 アメリカ文学史[全3巻]』は、研究社創立百周年の記念出版として出版されることになったので、それだったら、章の数も百にしようかと編集部と半ば冗談に言っていたのですが、残念ながら、それが体力的にも、時間的にも無理で、結局、88章+「最終講義」で打ち切らざるを得なかったのです。それで、もう一度機会があったら、今度こそ百章にしようと思ったのですが、書きたい候補がつぎつぎと出てきて、結局、1という数字が3つ並んだ一一一章に落ち着いたわけです(笑)。

諏訪部 さらに、「アップデート」されたいというお気持ちもあったのではないでしょうか?

渡辺 その通りです。その点では、アリス・ウォーカー、リチャード・ブローティガン、エドワード・オールビー、デイヴィッド・マメット、そしてスティーヴン・ミルハウザーなども入れることができて、これもよかったと思っています。でも、言うまでもないことですが、これでアメリカ文学史が終わったわけではありません。

諏訪部 はい、「補遺版」の帯に書かれているように、先生の『講義 アメリカ文学史』はまだまだ終わっていない、というメッセージを強く感じます。「続・補遺版」のようなものが現われるのではないかと……(笑)。今回はドーン・パウエルのように、日本ではほとんど知られていない作家もとり上げていらっしゃいますが、こうして後ろにも前にもアメリカ文学の歴史が広がっていくのでしょうね。

●それぞれが新しい文学史を作り上げる

諏訪部 話題を変えますが、最近の大学では、文学史の授業がだんだん難しくなってきています。これは一つには、カリキュラムの都合で、しばしば半年で文学史を一通り教えなくてはならないという事情もあるのですが、その一方で、研究が先鋭化・蛸壷化してきており、「全体」をうまく扱えない研究者も増えているということがあるかもしれません。文学史を共同作業で書くことが多くなっていることにはこうした背景があるようにも思えるのですが、この問題についてお考えをお聞かせいただければと思います。

渡辺 そうですね、やはり研究者のみなさんには、興味のある特定の文学者だけでなく、アメリカ文学全体を知ってもらいたいですね。そのためにも、この私の文学史4巻、かなりの分量ですが、ざっと読んでいただいて、それを資料として文学史の授業に利用していただきたいと思っています。これを出発点にして、ご自分の解釈、評価を講義に加えていただく。そうすることによって、それぞれが自分自身の文学史の講義ができるのではないでしょうか。

文学史本体の時の後藤和彦さんとの対談(『図書新聞』2853号)でも申し上げたように、私がこの文学史で目指したのは、私の解釈を一方的に押しつけるのではなく、「作家」、「著者」(私ですね)、「読者」が一体となって、今までなかった新しい文学史を作り上げることでした。大学の先生方には、この「著者」の部分をご自分に変えて、「読者」(指導する「学生」)とともに、それぞれ自分なりの新しい「文学史」を作っていただきたいと願っています。

諏訪部 今回も作家たちの個人的なエピソードにずいぶん触れておられますね?

渡辺 おっしゃる通りです。今回も伝記的な事実を示すことで、それぞれの作家の人間的な側面を紹介し、その作家を身近に感じてもらいたいと思いました。阿部公彦さんが、帯の推薦文に、「(それぞれの作家について)あれやこれやの情報を『さあ、ほら』とカルタのように楽しそうに並べ、『こんなところが、ね』と細部をのぞきこみ、そのうちに、『エリオットはねえ、こういう詩人なんですよ』と等身大の像を浮かびあがらせる。知らないはずの人を、いつの間にか知った気にさせてくれる」と書いてくれましたが、その通り、それが私の狙ったことでした。最初に言ったように、文学者や、文学作品に、社会とか、時代といった外からアプローチする批評も、作品そのものを内面的に分析する批評も、私には人間的な要素が欠けていて、その点、時代遅れかもしれないが、不満をもっていて、俗な言い方ですが、人間の顔を備えた文学史を書こうとしたのです。

●アメリカ文学の魅力

諏訪部 これだけの文学史を書くという行為は、やはりご自身が日本人として外国文学をどう研究してきたかという問題とつながっていると思うのですが、先生はなぜアメリカ文学に惹かれたのでしょうか?

渡辺 私はアメリカと戦った太平洋戦争をまったく知らないわけではないが、先ほども言ったように、大橋健三郎先生などのように、かつては敵国だったアメリカの文学を研究するといった微妙な意識はなかったのですね。したがって、反米でも、親米でもない、ニュートラルな立場でアメリカ文学に接したと思います。いま思うと、文学を通して知ったアメリカが、日本とも、自分ともあまりにも違うので、そうしたところからアメリカ文学に興味をもったわけです。見知らぬ世界に惹かれたのでしょうね。諏訪部さんなどは、良くも悪くも、すっかりアメリカ化したとしか思われない日本に生れ、育った世代だろうと思いますが、その点どうなんでしょう。

諏訪部 ぼくは周りには大人ばかりいるという環境で思春期を過ごしたためか、小説を読み始めると「自意識」の問題にまず興味を持つことになりました。アメリカ文学には「何かに没入してしまいたい」という非常に「ロマンティック」な欲望がある一方で、同時に「いやいや、そういったことはしてはいけない」という「自意識」との葛藤の問題も出てきますよね。そこにひかれたのだと思います。ぼくにとってアメリカ文学史はこうした自意識との葛藤の歴史と呼べるところがあって、その問題こそが文学そのものの問題に近いように思いました。そういう意味では、例えば成熟した社会が描かれることの多いイギリス文学より、若者のまだ成熟していない姿が描かれるアメリカ文学のほうが、自分にとってより興味深く思われたのです。

渡辺 そうしますと、戦争に負けて、自分の世界が180度変わったというような体験とは違って、非常に個人的な問題からアメリカ文学に興味をいだくようになったわけですね。敗戦という体験は、その時、10歳の子供だった私にとって、それほど衝撃的な事件ではなかったのですが、それでも世界が変わったという意識はありました。しかし、35歳年齢が違う諏訪部さんなどとは、やはりアメリカに対する気持ちはやはり違うでしょうね。しかし、私はアメリカ文学研究者として、いつもアメリカ文学は「若者の文学」だといっていますが、「自意識の葛藤」はまさに若者に特有なもので、そこからアメリカ文学に興味をもつようになったというのはよくわかります。

●文学の人間的な要素

諏訪部 現在では、批評理論を中心に据えた文学研究がさかんに行なわれ、ディコンストラクション、ニュー・ヒストリシズム、カルチュラル・スタディーズ、フェミニズム、クイア理論などがつぎつぎに出てきています。こうした批評理論については、どのようにお考えでしょうか。

渡辺 そうですね、やはり、理論としては興味をもっていますが、基本的にはそこに人間的な要素が欠落していて、全面的には賛成できないですね。現代の批評理論だけではありません。最初にアメリカに現われた社会主義的なカルヴァトン、パリントンの文学観も、その後に出てきた分析的な「新批評」も、人間的な要素が欠けているのですね。そう言えば、ディコンストラクション。最初に誰が訳したか知りませんが、「解体批評」「脱構築」。この日本語を見る限り、私は、建築物の「解体」、あるいは動物の「解体」を連想してしまい、人間不在の象徴に思えます。それで、基本的には、現代の批評理論にこだわらず、難解な批評用語も使わず、人間中心の文学史を書こうとしたわけです。若島正さんは、帯の推薦文で、「自分で鍛えあげた文学的感性を最後のよりどころに」していると言ってくださったが、この「最後のよりどころ」というのは、結局は、文学者、作品がもっている「人間的な要素」に対する私なりの関心だったのだといま思っています。

諏訪部 そうですか、なるほど。それで、T・S・エリオットでは、同性愛的な傾向だとか、先祖の一人が魔女狩りとかかわりをもっていたといった事実にも触れておられるのですね。今お話を聞きながら思ったのですが、人間的な評価、人間的な側面から遠ざかるということは、文学的なものから外れていく、という感じに近いということはないでしょうか。今日のアメリカ本国で出てくる文学史においては、批評理論の興隆とともに出てきた政治的配慮から、とにかくマイノリティも入れておかねばならないという面があり、いわゆる「文学性」にはそれほど踏み込んでいないように思います。先生は『補遺版』347ページで「昨今、誤った批評や、擬似独自性によって、文学的な記憶喪失が生じ、要するに、批評家にとって不都合なことは無視する傾向が見られる」といささか厳しい言い方をなさっています。これをぼくはとても興味深く思いました。そういう最近の批評に対する見方から、文学を通して人間を考えようとすることが軽視されていると指摘されているのではないかと感じました。いかがでしょうか?

渡辺 そう思っています。文学批評として完璧さを目指しても、人間という要素を持ち込むと、どうしても理性的に割り切れないものが混じりこんできて、首尾一貫した主張に矛盾が生じたりするのですね。私はこれまで人間的な要素と何度も言ってきましたが、それによって言おうとしているのは、日常生活に見られるような人間の姿などではないのですよ。ハムレットは親友ホレイショーにこの天地にはお前の哲学などでは想像もつかないことがあると言いますね。それと同じように、人間には想像もつかないところがある。それを文学者は捉える。そういった人間の知られざる、想像もつかない一面を、私は人間的な要素と考えています。たとえば、完全な紳士に見えるT・S・エリオットに同性愛的な傾向があったという事実。もちろん、そのこと自体はそれほどの意味はないかもしれないが、彼にそのような面が隠されていたということは、彼という人間の理解、ひいては彼の文学の理解に最終的に繋がってゆくと思うのですね。同じように、シンクレアは、『ジャングル』だけを読むと、社会不正や、腐敗を批判する現実的な新聞記者に思われるかもしれないが、彼は少年時代からイギリスのロマン派の詩人、バイロンやシェリーに惹かれるロマンティックな理想主義者でもあるのですね。それだけでなく、度々、超越者と一体化したような神秘的な体験もしている。

諏訪部 アメリカ文学には、‘epiphany’(神の顕現)という神秘的な体験がしばしば描かれますが、それですね?

渡辺 その通りです。今度の『補遺版』でもそうした神秘的な体験を「人間的な要素」として紹介しています。ジョン・ウルマンは、ある日何でもないものが突然光を放ち、自分が超越的な神と一体化したように感じる神秘的な一瞬を自伝で印象的に記しています。また、ある時、太陽が西から昇り、天頂から雲が降りてきて一本の緑の木となり、そこに地を這う‘sun worm’が現れたという、超現実的な幻想を記録してもいる。同じように、逞しい農村の女性を描いたエレン・グラスゴーも、記憶に残る最初の事件として、高い窓から寝室を覗き込む体をもたない巨大な人間の顔を見たと自伝に書いている。こうした体験が、その後の彼女の文学とどのような関係があるのかわからないが、理性的に割り切れないものが彼女の生涯にあり、そのような事実の積み重ねの上に彼女の文学は成り立っているのではないか。少なくとも、そうした異様な伝記的な事実を通して、私などはその文学者に興味を覚えたのですが、最近の理論先行の研究では、そういった伝記的事実はあまり問題にされないのですね。

諏訪部さんは理論的に説明できるものに惹かれるのではないかと思われますが、そのあたりはどうなんでしょう。

諏訪部 いや、僕も理屈では割り切れないものに惹かれます。これは文学研究者が多かれ少なかれ必ず経験することだと思います。ある作品を理論に基づいて読解していくと、必ず容易には割り切れないものが出てくることになる。そういったことをふまえて、先生は「人間的なもの」も意識しつつ、個々のテキストをよく読むことが大切だとおっしゃっているのでしょうね。

渡辺 そうですね、そうやって個々のテキストを読むとき、「理性的には割り切れない、異常な体験」に、注釈というか、説明を加えるのはむずかしいですよね。そうなると、説明抜きで、ともかく、そういった伝記的な事実を並べる文学史にも存在価値はあるかもしれないですね (笑) 。

諏訪部 今このようなご本が出たことの意味は、研究者が重く受け止めなくてはならないと思っています。ただもちろん、先生の文学史は、英題に Lectures on American Literature for Japanese Scholars and Studentsとあるとおり、学者も含みつつも、最大の読者はやはり大学生だと思うのです。それで、学生の興味を引くためには、ゴシップ的なものをも含めて、先生のおっしゃる「人間的なもの」を打ち出す必要があるわけで、実際、それが成功していると思います。この4巻本の文学史は、本当に面白く読めるわけですし。

渡辺 ありがとうございます。実際、私のように散文的な人間は、たとえばサリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』にも、理論的にうまく説明できないものを強く感じます。たとえば、ホールデンが妹のフィービーがニューヨーク市のセントラルパークの回転木馬に乗ってぐるぐる回るのを見て、降ってきた雨の中でびしょ濡れになりながら、最高の幸せを感じる場面。文学は、こうした瞬間で読者を魅了する。少年の社会に対する反抗、その結果などはどうだっていい。この小説は、何よりも、この瞬間の上に成立していると思うのですよ。

●「二重スパイ」を演じる批評家・文学史家

諏訪部 ここからは、研究者(あるいは教育者)としての「姿勢」についてお伺いします。この四冊の文学史を読んでまず感じましたことは、守備範囲の広さと言いますか、平たくいえば、一人の研究者がこんなにいろいろと読めるものなのか(あるいは、読まねばならないのか)ということです。ここに至るまでの道を振り返って、ご自身ではどのように思われているのでしょうか。あるいは、先に話に出たことと関連するのですが、われわれは狭い専門の「スペシャリスト」であると同時に、広い知識をもった「ジェネラリスト」でなければならないということについて、先生がどうお考えなのか、もう少しお聞かせいただけるとありがたいのですが……

渡辺 気がついたら、こうなっていた、というだけですね。作品をしっかり読もうと心がけていたら、「ジェネラリスト」にもなっていた、という感じです。文学史を書くような学者、批評家、どんなことをしなければならないのかと聞かれても、そうですね、答えようがないですね。

ともかく、アメリカの研究者に比べると、まず読書量で、到底かないません。ヘンリー・ナッシュ・スミス(Henry Nash Smith)の『ヴァージン・ランド』(Virgin Land: The American West as Symbol and Myth, 1950)などを読みまして、とてもかなわないと感じました。利用できる資料も日本にいたのでは、限られますよね。”Twayne’s U.S. Authors Series”(700冊余り)やDictionary of Literary Biography(350冊余り)など、文学史を書きながら、ずいぶん利用しましたが、情報的に圧倒される思いでした。

では、なぜアメリカ文学を選んだのか。それはですね、先ほども申しましたが、自分とまったく異質の世界に惹かれたということがあります。ある程度の距離を置いて、好き嫌いとは別に、いろいろ読んでみました。たとえば、フランクリンのような、政治家としても、文学者としても、大変なスケールをもった人間で、しかも勤勉で、ユーモアもある人間ですね。

諏訪部 そうです、まさに渡辺先生のような人ですね(笑)。

渡辺 いや、いや、とんでもない。自分とまったく違っているからこそ、興味をもったのです。そしてまた、語学的にも外国文学なので、わからないこともたくさんあって、そのことでも興味を惹かれる。それで、時間をかけてやってきたわけです。

それでも、いま思うと、文学史の講義をしながら、興味を惹かれた本が何冊かあります。その一つが、モリス・ディクスタイン(Morris Dickstein)のDouble Agent:The Critic and Society (1992)で、批評家と社会の関係を扱っており、その頃の私の興味と一致するところがありました。彼は、60年代の反逆的な若者文化にある理解を示しながら、文学の美学的・形式的な価値も認めようとする。つまりですね、社会意識をもった歴史批評と、テキストに密着した形式批評の間にあって、その融合統一の途を探る。彼の結論は、要するに、批評家(文学史家)は、こうした対立する両陣営の間にあって、「二重スパイ」(double agent)の役割を演じざるを得ないというのですね。一つの陣営から秘密の情報を対立する陣営にもたらすとともに、そこで手に入れた情報をまた反対陣営に流す。「二重スパイ」、これは両陣営にとってプラスであると同時に、両陣営を裏切ってもいる。両方から裏切り者として射殺されるかもしれない (笑) 。これを読んだからというのではないが、私も結局のところ、外堀を埋めて文学の本陣に迫る‘literary sociology’と‘formal analysis’の中間を「二重スパイ」として自分なりのアメリカ文学史を書いたのですね。処刑されることなく、無事に(笑)。

諏訪部 大変元気づけられるコメントだと思います。一方で、両方を向いてやらなければいけないということですから、これはまた大変なことだとあらためて思いました。

ほとんどの文学史の場合、先生の文学史のようにそれほど厚くないということがありますが、そこに書かれているものは基本的に事実として受け止めればいいというものだったと思います。しかし、先生の文学史は、情報力が非常に多くて、そこに書かれていることを、自分で整理・解釈する作業が必要となる。読者がもう一度考えてみることが求められるわけです。その意味で、読者にとっても非常に挑戦的な文学史ですし、ぼく自身、この文学史をどうしたものかと考えながら、授業をしていかねばならないと思っています。

渡辺 どうかがんばって下さい。

●『講義 アメリカ文学史』は、まだ終わらない

諏訪部 最後に、先生のこれからのご予定について、お尋ねしたいと思います。

渡辺 はい。でも、その前に、諏訪部さんのご予定を聞かせてください。この4月から東大の文学部に移られますね。そしてまたいま『Web英語青年』に連載しているハメットの『マルタの鷹』の注釈、これを面白く読んでいます。こうした注釈は東大英文科の伝統なのですね。

諏訪部 いや、ありがとうございます。この連載はまだ1年つづく予定ですので、とりあえずこれはしっかりしたものを書いていきたいです。また、遠くない将来に「アメリカ文学史」の授業も持つことになるでしょうから、その準備をじっくりしなくてはならないと思っています。

渡辺 それは、楽しみですが、また大変ですね。

諏訪部 これから数年、その準備にあてたいと思っていましたし、ちょうどそんなときにこの4巻本が完成してしまいまして、お手本をいただいたと同時に、大変なプレッシャーを感じています。

渡辺 ぜひがんばってください。

諏訪部 学生も当然、先生の文学史を読んでくると思いますから、それに対して対応できるようにしておかないといけません。

渡辺 学生には、渡辺文学史を批判的に読むよう言ってください。いいところ、面白いところがあれば受け入れて、読みの甘い部分があれば、そこを批判してもらう。そして、最後に、教師の諏訪部さんが最後の判断を下す。そうなると私も嬉しく思います。

それでは、私のほうもこれからの計画をお話しましょう。実は、このような質問があるのではないかと思って、対談の前に、少しまとめてきているのです(笑)。しかし、私の場合は、先が短いわけですから……

諏訪部 いえ、いえ、そんなことはないでしょう。

渡辺 あまり大きな計画は立てられません。逆に先が長くないので、小さな計画でお茶を濁しています。

そうですね、一つは、この「補遺版」に候補としてあげていながら、いろいろの事情から、書くことのできなかった文学者について、まとめておきたいと思っています。たとえば、ロバート・ペン・ウォレンですね。

諏訪部 ウォレンといえば、先生が文学史の中でたびたび言及されるアメリカ文学のアンソロジー、American Literature:The Makers and the Makingの編纂者の一人ですので、『補遺版』にとり上げられるのではないかと思っていました。

渡辺 そうですね。ウォレンの代表作All the King’s Men(1946)だけでなく、World Enough and Time(1950)などをもう一度丁寧に読んでみようと思っています。ご存知でしょうが、この小説は 通俗的なメロドラマの素材といってもいい ‘Kentucky tragedy’ と称される有名な殺人事件を扱いながら、純文学としてもすぐれているでしょう。どこにその違いがあるのか、前々から興味をもっていました。その他、かつては日本でも親しまれ、教科書版で授業でその作品を使ったアースキン・コールドウェルなど、個人的に思い出のある作家を再読したいと思っています。

それから、もう一つは、この文学史を書いたことで、日本におけるアメリカ文学史の歴史を追ってみたいと思っています。たとえば、私の指導教授であった西川正身先生は、あれだけの読書量をお持ちでいながら、遂に文学史は残されなかった。とても残念に思っています。それで、先生か残された著書や論文などから、先生が心に描いておられたと思われるアメリカ文学史を想像してみたいと思っています。そしてまた、西川先生をはじめ、大橋健三郎先生、大橋吉之輔先生、佐伯彰一先生といった方々は、さまざまな形でアメリカ文学を日本に紹介する仕事をなさってこられた。こうした先生方のお仕事がなければ、私の文学史も到底ありえなかったと思うのですね。それで、これら先輩の方々の残されたお仕事をもう一度掘り起こして、整理してみたいと思っています。

諏訪部 楽しみにしています。本日は本当に貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。先生とお話ができて、大変光栄に思います。

渡辺 こちらこそ、ありがとうございました。対話などと言いながら、結局は、私一人が喋ったようで、申し訳ないですね。後藤さんと対談したときは、修士論文の口述試験を受けているようで、大変緊張したと言いましたが、今日、諏訪部さんとこうして話してみると、何だか15年ぐらい昔にもどって、学生の頃の諏訪部君と教室で話しているような気持ちになりました。私自身、15歳ぐらい若返った気分です(笑)

諏訪部 ええ、そのお元気があれば、あと15年は大丈夫ですね(笑)。渡辺先生、どうかいつまでもお元気で、われわれをご指導下さい。

(2010年2月13日、研究社にて)

リンクサイト リンクサイト

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

サイト限定連載 サイト限定連載

|

||

|

||

|

||

|

||

最新刊 |

||

| 『新宿センチメンタル・ジャーニー』 | ||

| 『山・自然探究――紀行・エッセイ・評論集』 | ||

| 『【新版】クリストとジャンヌ=クロード ライフ=ワークス=プロジェクト』 |

||

| ■東京■東京堂書店様調べ | ||

| マチズモを削り取れ (武田砂鉄) |

||

| 喫茶店で松本隆さんから聞いたこと (山下賢二) |

||

| 古くて素敵なクラシック・レコードたち (村上春樹) |

||

| ■新潟■萬松堂様調べ | ||

| 老いる意味 (森村誠一) |

||

| 老いの福袋 (樋口恵子) |

||

| もうだまされない 新型コロナの大誤解 (西村秀一) |

||

定期購読

定期購読

サイト限定連載一覧

サイト限定連載一覧